予防接種

予防接種

当院では定期接種(公費接種)・任意接種・子どもの定期接種に対応し、各種ワクチン接種を取り扱っています。

当院は米子市・境港市・鳥取県西部町村会の高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種、高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種、風疹の追加的対策(抗体検査・定期予防接種)、子どもの定期接種の協力医療機関です。

ワクチンの確保が必要ですので、必ず事前のご予約をお願いします。

予防接種に関して不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

予防接種とは

予防接種とは、発症すると重症化するリスクが高い感染症に対して発症予防や重症化のリスクを下げるためにワクチンを接種すことです。ワクチンには、感染症を引き起こす細菌やウイルスを弱毒化した生ワクチンと、無毒化した不活化ワクチンがあります。予防接種を行うことで、体内に抗体を作り、仮に病原体が体内に侵入しても、感染症の発症を抑制し、発症しても重症化を防ぐ効果が期待できます。

予防接種のご予約について

予防接種をご希望の場合は、ワクチンの確保が必要ですので、必ず事前にご予約をお願いします。接種の際は、事前に予診票をよくお読みいただき、理解して頂いてから受けるようお願いします。

ワクチンを申し込まれた時点でメーカーから取り寄せますので、それ以降の予約変更・キャンセルはできません。申し込み後に予約変更・キャンセルをされた場合は、実費がかかる場合もありますのでご注意ください。

予防接種の注意事項

予防接種を受けられない方・

受ける際に注意が必要な方

- 発熱している(37.5℃以上)

- 重い急性疾患になっている

- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全などで治療を受けている

- ワクチンに含まれる卵や安定剤などの成分に対するアレルギーがある

- 過去に予防接種で、接種後2日以内に発熱・発疹・じんましんなどのアレルギー症状が出たことがある

- 痙攣を起こしたことがある

- 上記内容に当てはまる項目がある場合は、ご予約の際にご相談ください。また上記以外にご心配な点があればお気軽にご相談ください。

予防接種後の注意点

- 即時型アレルギー反応

- 接種後10~15分程度は院内で待機していただくか、院外にでる場合も駐車場などすぐに当院に戻れる場所でお過ごしください。接種部位が腫れ上がる、全身にじんましんがでる、意識がもうろうとする、冷や汗がでる、呼吸が苦しくなる、のどがいがいがする、おなかが痛くなる、など異常所見が出現した場合には速やかに診療を受けてください。

- 遅発型・遅延型アレルギー反応

- 接種後、3~6時間で体調変化が起きる遅発型、および数時間から数日で体調変化が起きる遅延型アレルギー反応があります。上記のような異常所見が出現した場合には速やかに診療を受けてください。運動や飲酒は控えましょう。接種部位は清潔を保ち、揉んだりこすったりしないでください。

インフルエンザワクチン

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染して1-3日経過してから、38℃以上の発熱・頭痛・関節痛・筋肉痛・咽頭痛・咳・倦怠感などの症状を急に発症する感染症です。お子様・妊婦の方・ご高齢の方・肥満の方、循環器・呼吸器・糖尿病・腎臓疾患・肝疾患などの基礎疾患、免疫機能が低下した方は、肺炎・脳炎・心筋炎などの重症化リスクが高くなります。

インフルエンザワクチンの費用はこちらから皮下注射タイプ

皮下注射で接種するインフルエンザワクチン(不活化インフルエンザワクチン)は、インフルエンザの発症予防と重症化リスクを減らすことができます。ワクチン接種して効果が出るまでに2週間かかり、効果は約5ヶ月間持続します。インフルエンザは例年12月から翌年3月に流行するので、10月~12月に接種することで流行期間をカバーできます。

点鼻タイプ

2024年から使えるようになった点鼻のインフルエンザワクチンです。インフルエンザの発症予防および重症化予防に非常に有用な点鼻のワクチンです。注射と違って痛みもほぼありませんので、お子様には非常にお勧めです。

| 種類 | 生ワクチン |

|---|---|

| 対象者 | 2歳以上19歳未満 |

| 投与方法 | 点鼻(両鼻腔内に、0.1mLを1噴霧ずつ噴霧します。) |

| 接種回数 | 1回 |

| 予防効果 | 不活化インフルエンザワクチン(皮下注射)より高い予防効果があります。 |

| 持続期間 | 接種後2週間すると効果が出て、約1年間持続します。 |

| 副作用 | 鼻水、鼻づまり、咳、のどの痛みなど |

| 長所 |

|

| 短所 | 日本小児科学会は、以下の人には、フルミストではなく、不活化インフルエンザワクチンの接種を推奨しています。

|

インフルエンザについて

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染して、38℃以上の発熱・頭痛・関節痛・筋肉痛・咽頭痛・咳・倦怠感などの症状が出ます。秋頃から増え始め、冬にピークを迎え、春に落ち着いてきます。通常は数日から7日程度で症状は治まりますが、お子様・妊婦の方・ご高齢の方・肥満の方、循環器・呼吸器・腎臓疾患などの基礎疾患、免疫機能が低下した方は、肺炎・脳炎・心筋炎などの重症化リスクが高くなり、場合によっては命に関わることもあります。インフルエンザワクチンは発症予防や重症化のリスクを減らすことができますので、ワクチン接種をお勧めします。

症状

インフルエンザウイルスに感染して1~3日経過してから発症します。症状は急激な38℃以上の発熱・頭痛・関節痛・筋肉痛・咽頭痛・咳・倦怠感などです。通常は数日から7日程度で症状は治まりますが、お子様・妊婦の方・ご高齢の方・肥満の方、循環器・呼吸器・腎臓疾患などの基礎疾患、免疫機能が低下した方は、肺炎・脳炎・心筋炎などの重症化リスクが高くなり、場合によっては命に関わることもあります。

インフルエンザは秋頃から増え始め、冬にピークを迎えます。感染した人のくしゃみ・鼻水・咳など、あるいは感染した人が触ったもの(ドアノブなど)と接触することで感染します。

またインフルエンザウイルスにはA型・B型・C型の3種類があり、A型が最も感染力が強く、重症化しやすいと報告されています。インフルエンザウイルスは変異する(形を自分で変える)ため、A型に同じ季節に2回感染することも、毎年感染することもあります。

検査

インフルエンザは迅速診断キットを用いて診断します。迅速診断キットは10〜20分で結果が出ます。発症間もないとウイルス量が少なく、偽陰性(実際は感染しているのに検査で陰性となること)となる可能性があり、発熱してから12〜24時間程度経過すれば、十分なウイルス量になり、信頼できる検査結果が出ますので、受診して検査をしていただくタイミングには注意が必要です。

ただし迅速診断キットには注意点があります。インフルエンザウイルスに感染している人が検査で陽性になる確率が10人に8人程度で、インフルエンザに感染していなくても迅速検査キットで陽性と判定されるのが10人に1人程度いますので、迅速診断キットの結果だけではなく、臨床症状や周囲の流行状況もあわせて総合的に診断する必要があります。

治療

インフルエンザの治療方法は薬物療法と対症療法があります。

薬物療法で使用する抗インフルエンザ薬は、インフルエンザウイルスの数を減らすのではなく、それ以上ウイルスを増やさないようにすることができます。したがってウイルス量が増加し終わるまでの発症後48時間以内に薬物療法を開始しないと十分な効果がありません。薬物療法は、錠剤・吸入・点滴があり、個々の患者様の状態に応じて選択します。

対症療法は、解熱鎮痛剤・去痰剤・咳止め・漢方などで症状を和らげるために使います。

予防

インフルエンザの発症予防にはワクチンが有効です。また発症しても肺炎・脳炎・心筋炎などの重症化のリスクを減らすことがわかっており、重症化リスクのあるお子様・妊婦の方・ご高齢の方・肥満の方、循環器・呼吸器・腎臓疾患などの基礎疾患、免疫機能が低下した方に、特にワクチン接種が望ましいです。インフルエンザワクチンは13歳以上の方は原則として1回、13歳未満の方は原則2回接種します。

また点鼻のインフルエンザワクチンが2024年から使用可能となりました。2歳から18歳が対象で、Ⅰ回で終了です。

インフルエンザは秋頃から増え始め、冬にピークを迎え、春に落ち着いてきます。インフルエンザワクチンは接種してから抗体ができるまで2週間程度かかり、ワクチンの効果が持続するのは約5か月程度とされています。したがってワクチン接種のタイミングは流行前の10月から12月が望ましいです。

また日常生活において、こまめな手洗い、加湿などで喉の乾燥を防ぐ、バランスの良い食生活、充分な睡眠などで体調管理に努めます。

肺炎球菌ワクチン

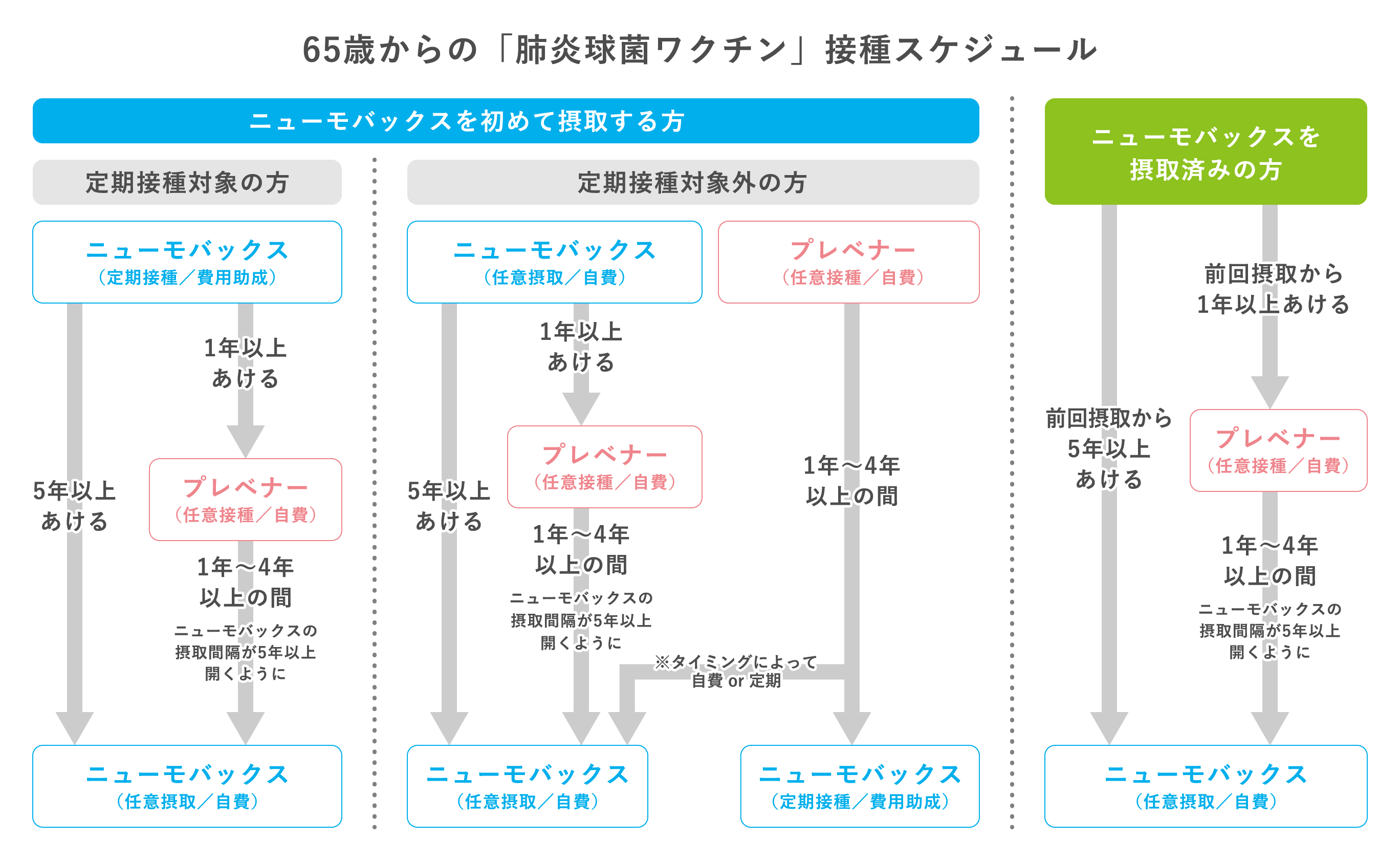

肺炎球菌は成人肺炎の最多の原因菌です。ご高齢の方・肥満の方、循環器・呼吸器・糖尿病・腎臓疾患・肝疾患などの基礎疾患、免疫機能が低下した方、脾臓摘出などで脾臓機能不全がある方は、肺炎や心筋炎などの重症化リスクが高くなります。ワクチン接種することで感染を予防し、重症化を防ぐことが可能です。高齢者を対象とした定期接種もあります(下図参照)。ワクチンの効果は約5年間持続します。初回接種から5年以上の間隔を空けて再接種されることが推奨されています。また肺炎予防の強化を得るために、インフルエンザワクチンとの併用接種を行うこともお勧めしています。

肺炎球菌ワクチンの費用はこちらからニューモバックスNP

ニューモバックスNPは、成人の重症肺炎球菌感染症の原因の64%をカバーできる23価肺炎球菌ワクチンです。定期接種対象は65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方となります。

| 投与方法 | 筋肉注射、皮下注射 |

|---|---|

| 予防効果 | すべての肺炎球菌に対して27.4% 23価に対して33.5% 重症肺炎は42.2%予防 |

| 再投与 | 5年ごとに再接種が推奨(1~3回接種が多い) |

| 投与計画 | ニューモバックス→5年以上あけてニューモバックス |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み、筋肉痛・だるさ・発熱・頭痛 など。まれにアナフィラキシー、血小板減少、知覚異常など |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

プレベナー13

プレベナー13は、肺炎になりやすい13種類の菌株に対する免疫を獲得できる13価肺炎球菌ワクチンです。定期接種の対象外ですので、自費での接種となります。

| 投与方法 | 高齢者:筋肉注射/小児:皮下注射 |

|---|---|

| 予防効果 | すべての肺炎球菌に対して45.6% 13価に対して45.0% 重症肺炎を75.0%予防 |

| 再投与 | 生涯免疫あり再接種不要 |

| 投与計画 | ニューモバックス→1年以上あけてプレベナー→1年~4年以内にニューモバックス |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み、筋肉痛・だるさ・発熱・頭痛 など。まれにアナフィラキシー、血小板減少、知覚異常など |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

バクニュバンス15

バクニュバンス15は、15種類の血清型に対応できる15価肺炎球菌ワクチンです。定期接種の対象外ですので、自費での接種となります。

| 投与方法 | 高齢者:筋肉注射/小児:皮下注射 |

|---|---|

| 予防効果 | プレベナーより効果がより高い |

| 再投与 | 生涯免疫あり再接種不要 |

| 投与計画 | ニューモバックス→1年以上あけてバクニュバンス→1年~4年以内にニューモバックス |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み、筋肉痛・だるさ・発熱・頭痛 など。まれにアナフィラキシー、血小板減少、知覚異常など |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

詳細はこちらをご参照ください。

水痘・帯状疱疹ワクチン

当院では、水痘生ワクチンと帯状疱疹不活化ワクチンの2種類があります。水痘も帯状疱疹もワクチン接種することで発症予防や重症化リスクを防ぐことができます。

以下の説明をお読みになり、ご希望のワクチンを取り寄せますので、受付または電話にてお問い合わせください。なお、ワクチンは申し込まれた時点でメーカーから取り寄せますので、以降のキャンセルはできず、実費がかかりますのでご了承ください。

なお生ワクチンは免疫低下のある方(悪性腫瘍、白血病、HIV感染など)や免疫抑制剤を使用している方は接種できません。

2025年4月以降で高齢者の方に対する助成が開始される予定です。詳しくは米子市ホームページなどでご確認ください。

令和7年度帯状疱疹ワクチン定期接種/米子市ホームページ

水痘ワクチン

水痘は、妊婦さんが感染すると死亡率13〜15%の重症肺炎を起こすといわれています。またおなかの中のお子様にも、先天性水痘症候群(脳炎・小頭症・四肢形成不全)、流産・早産の原因となります。

| 種類 | 生ワクチン |

|---|---|

| 対象者 | 50歳以上 |

| 接種回数 | 1回 |

| 投与方法 | 皮下注射 |

| 予防効果 | 51~66% |

| 持続期間 | 5年 |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

帯状疱疹不活化ワクチン(シングリックス)

帯状疱疹は80歳頃までに3人に1人が発症し、特に高齢者や慢性疾患をお持ちの方は発症すると重症化する場合があります。50歳以上の方には有効性がより高い帯状疱疹不活化ワクチン(シングリックス)をお薦めしております。

| 種類 | 不活化ワクチン |

|---|---|

| 対象者 | 50歳以上 18歳以上で帯状疱疹に罹患するリスクが高い方 |

| 接種回数 | 2回(2ヶ月あけて2回目) |

| 投与方法 | 筋肉注射 |

| 予防効果 | 88~91% |

| 持続期間 | 少なくとも10年 |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛みが多少強い |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

詳細はこちらをご参照ください。

子宮頸がん予防ワクチン

子宮頸がんや尖圭コンジローマ、がん(膣がんなど)はHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染することが原因といわれています。性交渉により誰もが感染する可能性のあるウイルスですが、感染した場合の治療薬はありませんが、ワクチン接種で感染を防ぐことができます。子宮頸がんはワクチンによって予防できる数少ないがんの1つです。女性の方は特に若いうちに接種することが推奨されており、また自費にはなりますが男性も女性を守る意味も込めて接種をおすすめします。

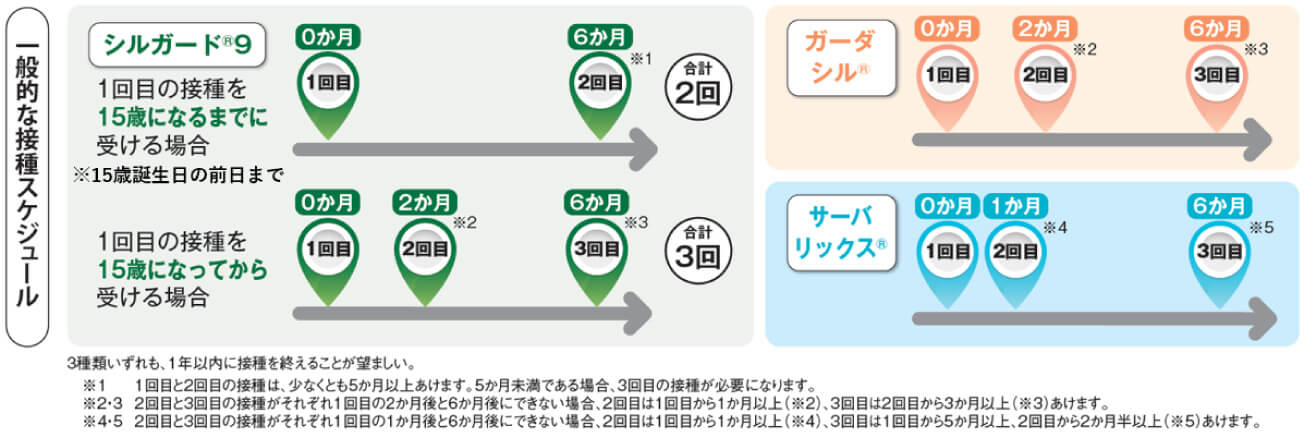

子宮頸がん予防ワクチンは3種類あり、最も予防効果が高く、持続期間も長いシルガード9をお勧めします。定期接種の対象者は小学6年生の初日から高校1年生相当(16歳となる日の属する年度)の末日までの女子(標準的な接種年齢:中学校1年生の女子)です。

ワクチンについては下図や各パンフレットなどをご参照ください。またキャッチアップ接種についてもご参照ください。

<小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ >

サーバリックス(2価)

| 予防効果 | 60~70% |

|---|---|

| 接種回数(上記図参照) | 3回(初回、1ヶ月後、6ヶ月後) |

| 感染予防 | HPV16型・18型(子宮頸がんの原因の65%) |

| 効果持続 | 9.4年/予防効果は20年(厚労省) |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み、発熱、倦怠感など、まれに重い健康被害が生じる場合あり ※予防接種健康被害救済制度あり |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

ガーダシル(4価)

| 予防効果 | 60~70% |

|---|---|

| 接種回数(上記図参照) | 3回(初回、2ヶ月後、6ヶ月後) |

| 感染予防 | HPV16型・18型/HPV6型・11型(尖圭コンジローマの原因) |

| 効果持続 | 6年/予防効果は20年(厚労省) |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み、発熱、倦怠感など、まれに重い健康被害が生じる場合あり ※予防接種健康被害救済制度あり |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

シルガード9(9価)

| 予防効果 | 90% |

|---|---|

| 接種回数(上記図参照) | 初回投与が15歳未満では2回(初回、6ヶ月後) 15歳以上では3回(初回、2ヶ月後、6ヶ月後) |

| 感染予防 | HPV16型・18型/HPV6型・11型/HPV31型・33型・45型・52型・58型(子宮頸がんの原因の88%) |

| 効果持続 | 12年以上 |

| 副作用 | 接種部位の腫れや痛み、発熱、倦怠感など、まれに重い健康被害が生じる場合あり ※予防接種健康被害救済制度あり |

| 長所 |

|

| 短所 |

|

子宮頸がん予防ワクチンの接種によって起こる副作用について、予防接種健康被害救済制度が設けられています。詳しくはこちらをご参照ください。

子宮頸がん予防ワクチンのその他詳細情報、はこちらをご参照ください。

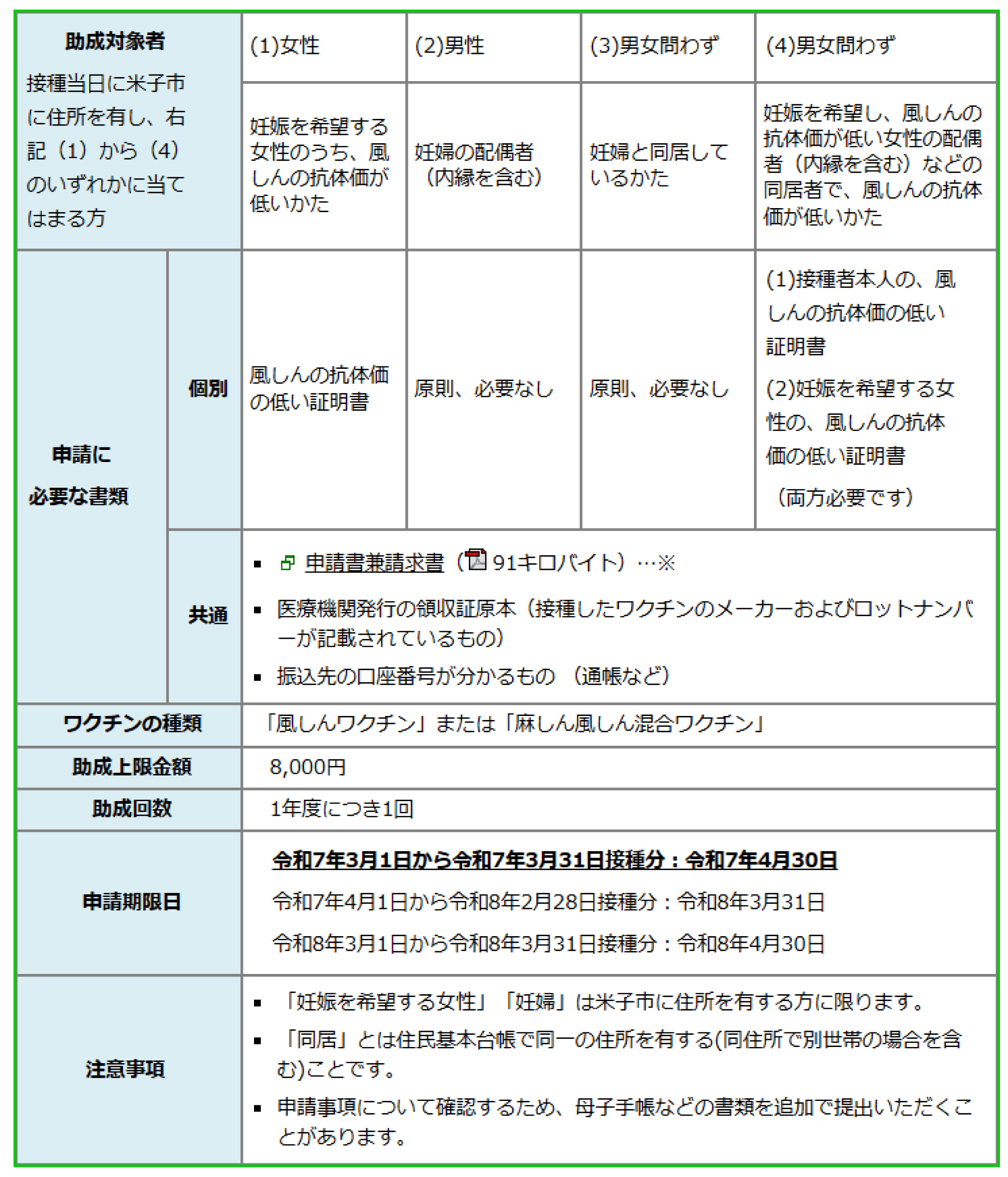

風疹ワクチン/麻疹風疹混合ワクチン

成人で麻疹や風疹にかかると重症化しやすいとされています。また、妊婦さんが感染すると、赤ちゃんも風疹に感染して生まれる際に難聴・先天性心疾患・白内障などをもって生まれる恐れがあります。このため、妊娠を希望している女性は麻疹・風疹の予防接種または抗体検査をお勧めしております。なお、ワクチン接種後約2カ月間は妊娠を避けてください。妊娠の可能性がある方や妊娠中の方はワクチン接種ができません。

麻疹風疹混合ワクチンの費用はこちらから 風疹ワクチンの費用はこちらから 麻疹ワクチンの費用はこちらから風疹ワクチン予防接種費用助成について

風疹は、風疹ウイルスにより発疹などがでる感染症です。大人が発症した場合の症状はそれほど重くありませんが、抗体価を持たない、あるいは抗体価が低い妊婦さんが感染すると、生まれてくる赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障などの障がい(先天性風しん症候群)が起こる可能性があります。しかし風しんは、ワクチンで予防できる疾患です。風疹ワクチンをうつことで、赤ちゃんの障がいを防ぐことができます。

以下の対象の方は、風疹ワクチン予防接種の助成をうけることができます。生まれてくる赤ちゃんを風疹から守るために、是非、風疹ワクチン予防接種の摂取をご検討ください。

- [対象となる方]

-

- 妊娠を希望する女性(抗体価が低い方のみ)

- 妊娠を希望する女性(抗体価が低い方のみ)の配偶者(内縁を含む)などの同居者(抗体価が低い方のみ)

- 妊婦さんの配偶者(内縁を含む)(抗体価は問わない)

- 妊婦さんと同居している方(抗体価は問わない)

詳しくはこちらをご参照ください。

風疹ワクチン予防接種の助成

B型肝炎ワクチン

出生前と出生後により対応が異なります。出生前、妊娠中に母親の感染が分かった場合は、母子感染予防として予防接種を行います。一方、出生後に感染が判明した場合は、医療機関で提示された接種スケジュールに従って予防接種を行います。母子感染でない場合、ロタウイルスやヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンと同時に接種することを推奨します。

B型肝炎ワクチンの費用はこちらから破傷風ワクチン

破傷風菌が傷口などから体内に入ることが原因となります。毒素が増殖し、筋肉を痙攣させます。1968年より定期接種となっていますが、現在50代以上の方は予防接種を受けていない状態にあります。そのため、50代以上の方は、予防接種により感染を予防することを推奨します。

破傷風ワクチンの費用はこちらからRSウイルスワクチン

RSウイルスワクチン(アレックスビーⓇ)は、2024年1月より60歳以上の方を対象に接種可能になったワクチンです。RSウイルスは子供がかかる感染症というイメージがあると思いますが、成人でも感染し、特に高齢者や基礎疾患のある方では肺炎を引き起こし、重症化リスクもある感染症です。RSウイルス感染症に対する特定の治療法はないため、60歳以上の方にはワクチン接種をお勧めします。

RSウイルスワクチンの費用はこちらからRSウイルス(アレックスビーⓇ)についての情報は、こちらもご参照ください。

WEB予約

WEB予約 WEB問診

WEB問診 LINE予約

LINE予約